(写于2021年11月9日)

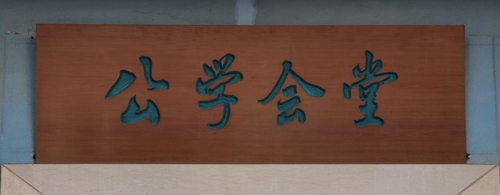

李汉宁题“公学会堂”

这块“公学会堂”的匾额大约是在十年前我应深圳市石岩公学的邀请书写的。当时的“高中会堂”要改为“公学会堂”。

作为群众性活动场所用字,主要追求雅俗共赏,其中可识读放在第一位,然后要体现一定的艺术欣赏性。

此类的题字,我通常用行楷来写,端庄中不乏生动的气息,让人看起来更有亲切感。

大凡从题字原作变成匾额,只要制作不得当,其中的字形与神采都会有不同程度的损伤,特别是刻字匾额。

因为一方面刻字很难把原作的墨色肌理还原,比如飞白的部分、浓淡对比的层次都很难再现。

另一方面是笔画的外轮廊因刻写不到位而变形,笔味与刀味给人的感受是不同的。当然不排除刀味给原作增加了新的艺术感染力,但这样的可能性微乎其微。

接下来,最要紧的是,放大后字形会不会失真。电脑设计人员要懂得整体按比例放大,不能为底板的空间,随意调节字的间距,或者单字不同倍数放大后,再重新拼字。

“公学会堂”这块匾额由广告公司制作完成后,有人拍图给我,我一看不太对劲。“公”字被单独搞大了,这个字笔画少,我原先写的时候比较紧,笔画稍为加重,形体尺寸明显比“学”字小,但与其他三个字搭配刚好。

估计制作放大时,是单字放大拼凑,见“学”字占那么多的位置,觉得“公”字小了,就把它拉大,要与“学”字占相近尺寸的位置,结果,悲催了,字松散了,笔画原本合理稍粗变成唐突的粗,整个字的视觉效果大得离谱。

记得匾额做好之后不久,我遇上做这块匾额的广告公司人员,提出了我的看法,他说做牌子时,他们习惯把第一个字搞大点,这样可以引领整体,显得更加大气,当时我来不及去思考这种观点对错或利弊,但这样的民俗习惯我还真没听说过,只觉得无语,其实真正的原因你懂的。

多年之后,每每看到这块匾额的图片,心里总被暗示,好像有不对劲的地方,那就是“公”字的确大了点,于是写下这段感想。